景気や株価の意外な法則

No.2

コーヒー

2017年09月21日号

投資工学開発室

吉野 貴晶

金融情報誌「日経ヴェリタス」アナリストランキングのクオンツ部門で16年連続で1位を獲得。ビックデータやAI(人工知能)を使った運用モデルの開発から、身の回りの意外なデータを使った経済や株価予測まで、幅広く計量手法を駆使した分析や予測を行う。

投資工学開発室

髙野 幸太

ニッセイアセット入社後、ファンドのリスク管理、マクロリサーチ及びアセットアロケーション業務に従事。17年4月より投資工学開発室において、主に計量的手法やAIを応用した新たな投資戦略の開発を担当する。

レギュラーコーヒーの消費は株価と連動

- インスタントコーヒーの消費に比べて、レギュラーコーヒーの消費と、株価や景気には連動性が見られる。

今回、皆さんにご紹介する、景気や株価の意外な法則は、『レギュラーコーヒーと株価との関係』です。全日本コーヒー協会の発表では、2016年の国内コーヒー消費量は47万トン※1と4年連続で過去最高を更新しました。コンビニエンスストアでのコーヒー販売の拡大などが主な要因とも言われています。皆さんの周りでも、1杯100円程度のコンビニコーヒーを楽しむ人が増えているかもしれません。街中でよく見かけるコーヒーチェーンも、気軽に過ごせる空間を求める人に人気で、全体で見ると売り上げは堅調のようです。

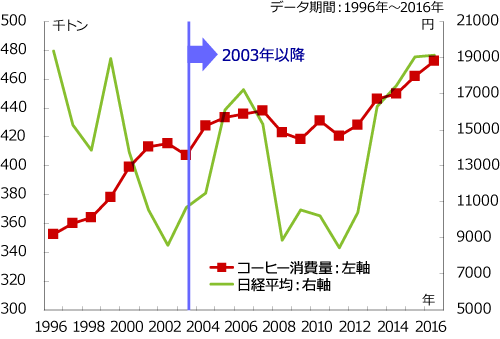

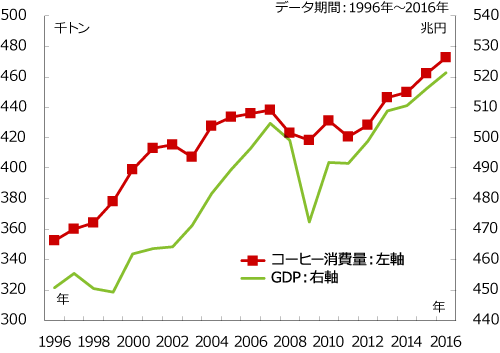

ところで、全日本コーヒー協会のウエブサイトには、面白い分析が乗せられています。統計資料のページに行くと、「日本のコーヒー消費と株価」のグラフが掲載されています。ここでは2010年から2016年までの7年間の関係が取り上げられています。そこで、筆者も全日本コーヒー協会がウェブサイトで公表している、取得可能な国内コーヒー消費量に関する1996年からのデータを使って、コーヒー消費と株価の関係を確認してみました。分析の結果がグラフ1です。特に2003年以降、コーヒー消費と株価は強い連動が見られます。ただ、ちょっと気になる点もあります。国内コーヒー消費量は基本的に上昇トレンドでしたが、株価の方はと言うとITバブルの崩壊の影響が強まった2002年頃まで調整していました。このため、2002年までは連動性が見られません。一方、グラフ2でコーヒー消費と景気との関係を見てみましょう。1996年から長期にわたって連動性が見られます。コーヒーは代表的な嗜好品です。景気が良くなり、お金に余裕があれば、コーヒーを飲む人が増えると考えられるため、コーヒー消費と景気に連動する関係が見られると考えられるのです。

- 生豆ベース

グラフ1:コーヒー国内消費量と株価

グラフ2:国内コーヒー消費量と景気

そこで、もう少し、コーヒー消費と株価の関係を深堀りしてみましょう。

全日本コーヒー協会では、2年に1回、コーヒーの飲用状況※2の調査結果も公表しています。筆者が注目したデータは、調査対象者の「一人1週間当たりのインスタントコーヒーと、レギュラーコーヒー※3を飲んだ杯数」です。直近となる2016年は1週間当たりインスタントコーヒーが3.95杯に対して、レギュラーコーヒーは3.89杯と、ややインスタントコーヒーの方が上回りました。しかし、2年前の2014年は、インスタントコーヒーが4.54杯だったことから、2016年は減少しています。その一方、レギュラーコーヒーは 3.63杯から増加しました(0.26杯分)。この傾向は近年にかけて顕著に見られています。インスタントコーヒーは伸び悩む一方、レギュラーコーヒーは上昇しています。

そこで、インスタントとレギュラーのコーヒーの違いについて考えてみましょう。最近は本格派も好むインスタントコーヒーも出てきています。しかし、人々の金銭面に余裕が出てくれば、やはりレギュラーコーヒーを楽しむ機会が増えてきそうです。コンビニコーヒーの人気は、確かに値段面での魅力もあるでしょう。しかし、インスタントで済ませずにコーヒーを味わいたいという余裕が背後にあると見られます。

また、こうした個人消費の面からの景気への影響だけではないかもしれません。最近では、会社のオフィスにコーヒーサーバーを設置して、従業員がフリーで飲める環境も見られるようになりました。こうした効果は、社員の福利厚生の面だけでなく、従業員の気軽な対話の場や、議論の場の提供にもなり、企業の活性化を通じた景気回復にもつながるかもしれません。また、仕事の一服などでコーヒーを飲むことは、充実した仕事に向けたリフレッシュなど、気持ちの余裕も背後にあるでしょう。景気が良いときには、こうした傾向が強いと見られます。

- 全日本コーヒー協会が隔年10月に調査している 『コーヒーの需要動向に関する基本調査』による。

- レギュラーコーヒーは、コーヒー豆を焙煎して、挽いた状態のコーヒー。 抽出器具で濾して飲むもの。インスタントコーヒーはお湯に溶かして飲む粉末のもの。

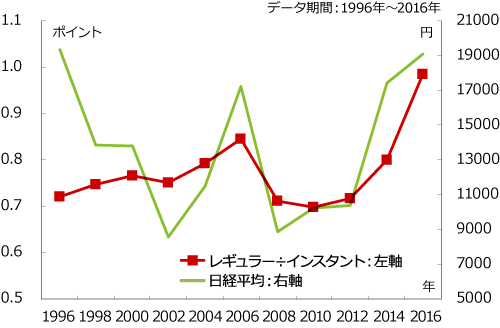

グラフ3:レギュラーコーヒーを飲む量と株価は連動

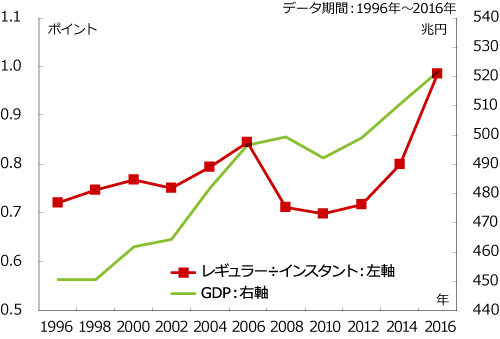

グラフ4:レギュラーコーヒーを飲む量と景気も連動

こうしたことから考えると、レギュラーコーヒーとインスタントコーヒーを比較した方が良いかもしれません。そこで、レギュラーコーヒーの杯数をインスタントコーヒーの杯数で割ったグラフを作ってみました(グラフ3)。グラフが上昇すると、レギュラーコーヒーを飲む量が増えることを意味します。日経平均と比較すると、2002年以前の連動性も強まりました※4 。景気との連動性も高いものです。

直近まで公表された分析データは2016年までなので、このデータだけでは直接、今後の株価の予想はできません。しかし、皆さんの周りで、これまでインスタントコーヒーを飲んでいて、レギュラーコーヒーに変える人が増えたら、景気や株価の回復が期待されるものと見られるでしょう。

- 相関係数は、0.60となりました。相関係数は1から-1の間の値をとります。1に近ければ、それだけ、2つが連動していることを示しています。 相関係数の値の評価には様々なものがあるようですが、0.6の水準は「かなり相関がある」、つまり2つのデータの関係が強い可能性を表すとされます。

景気や株価の意外な法則

関連記事

- 2022年03月15日号

- 仮想レバレッジNASDAQを用いたFIREシミュレーション part1

- 2022年02月15日号

- “マジックフォーミュラ”を使った銘柄選別効果

- 2022年01月13日号

- 外国人投資家の売買動向の季節性

- 2021年12月22日号

- PBRとROEの関係から株価水準を考える

- 2021年12月15日号

- 非ユークリッド距離空間の見える化

「景気や株価の意外な法則」ご利用にあたっての留意点

当資料は、市場環境に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものであり、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【当資料に関する留意点】

- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

- 手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、具体的な商品を勧誘するものではないので、表示することができません。

- 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。