金融市場NOW

米国株式、上昇相場の持続性を探る

2013年12月17日号

- 金融市場の動向や金融市場の旬な話題の分析と解説を行います。

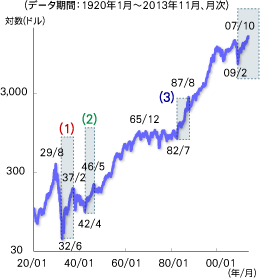

NYダウは10月後半に最高値を更新。11月は続伸の展開となりました。市場参加者の注目点は、この上昇相場がどれぐらい持続するか、という点に移ってきました。そこで、NYダウの過去の推移から、上昇相場の持続性について調べてみました。市場が大きく反落後、上昇に転じた期間は次の通りです(グラフ1) 。

| (安値) | (高値) | |

|---|---|---|

| (1) | 1932年6月~ | 1937年2月(56ヵ月) 1937年7月(61ヵ月) |

| (2) | 1942年4月~ | 1946年5月(49ヵ月) |

| (3) | 1982年7月~ | 1987年8月(61ヵ月) |

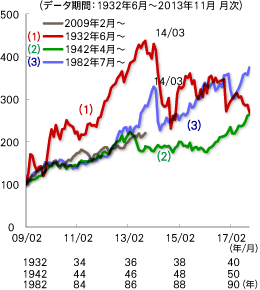

(1)のケースは、1929年8月を高値とした、「暗黒の木曜日」(1929年10月24日)と呼ばれたウォール街の株価大暴落後の戻り相場の例です。この期間では、高値(1937年2月)は56ヵ月目、2番天井(1937年7月)は61ヵ月目でした。今回の上昇相場(2009年2月~ )を61ヵ月と仮定すると、2014年3月までに一旦、高値をつける可能性があるとみられます。

(2)のケースは、ウォール街の株価大暴落、世界恐慌後の2番底(1942年4月)からの上昇相場の例です。長期的には1965年12月までの上昇相場ですが、最初に調整相場に入る前の高値(1946年5月)までは49ヵ月。今回、この(2)のケースの持続期間は既に超過しています。

(3)のケースは、1965年12月から1982年7月までの長期の調整期間終了後の上昇相場の例です。1987年8月に高値をつけ、ブラックマンデー(10月19日)により、世界同時株安となりました。1982年7月から1987年8月までは61ヵ月。 2009年2月から61ヵ月目は2014年3月(グラフ2)。

グラフ1:NYダウの長期的推移(対数グラフ)

グラフ2:NYダウの上昇相場の比較

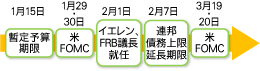

(1)、(3)のケースから、上昇相場の持続性を過去の事例からみてみますと、2014年3月までに一旦、高値をつける可能性があるのでは?と思われます。しかし、2つのケースとも、一度は大きく相場が下落し調整相場となりますが、その後、長期の上昇相場となっています。 それでは、2014年1~3月には、どのような材料が想定されるのでしょうか?

今後の米国の金融政策、経済、財政状況等が大きな材料になると考えられます。

2月1日のイエレン氏のFRB議長就任を意識しながら、"量的緩和縮小"の実施や"連邦債務上限問題"が不安視され米国金利の動向等が材料視されると思われます。米国経済が想定通りに回復し、景気回復に伴う金利上昇であれば、米国経済への影響は少ないと考えられますが、財政の問題等が深刻化し、米国の信用力を損なう形で、金利の急上昇等が生じますと株式市場も大きく下落する場面もあると思われます。投資の極意は、順調な市場の時に、「まさか」のことを考えることといわれています。「想定あれば、憂いなし」といったところですね。

金融市場動向

関連記事

- 2025年02月20日号

- 機械学習の手法を活用しシクリカル株に投資(前編)

- 2025年01月23日号

- 成長性を評価する定量指標(1)

- 2025年01月17日号

- 【アナリストの眼】データが導くヘルスケアのイノベーション

- 2024年12月13日号

- 【アナリストの眼】食品企業の挑戦:インフレ継続をチャンスに変えられるか

- 2024年11月18日号

- 【アナリストの眼】KDDIがローソンと挑む「ソーシャル・インパクト」は、株主の期待に応えられるか?

「金融市場動向」ご利用にあたっての留意点

当資料は、市場環境に関する情報の提供を目的として、ニッセイアセットマネジメントが作成したものであり、特定の有価証券等の勧誘を目的とするものではありません。

【当資料に関する留意点】

- 当資料は、信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが、情報の正確性、完全性を保証するものではありません。

- 当資料のグラフ・数値等はあくまでも過去の実績であり、将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。また税金・手数料等を考慮しておりませんので、実質的な投資成果を示すものではありません。

- 当資料のいかなる内容も、将来の市場環境の変動等を保証するものではありません。

- 手数料や報酬等の種類ごとの金額及びその合計額については、具体的な商品を勧誘するものではないので、表示することができません。

- 投資する有価証券の価格の変動等により損失を生じるおそれがあります。